El apagón que se produjo en España el 28 de abril no fue ni una sorpresa ni una avería. Encarna una tensión más profunda de nuestro tiempo, entre quienes abrazan el cambio y quienes se aferran a sistemas obsoletos en nombre de la seguridad. Como todo cambio tecnológico, refleja una división más amplia: una visión del mundo que da la bienvenida a la innovación frente a otra que se aferra a los marcos heredados. El apagón español no debe interpretarse como un fracaso de las energías renovables, sino como una llamada de atención que revela la rigidez con la que nuestras infraestructuras eléctricas siguen aferrándose a sus cimientos históricos.

Este suceso, que afectó a casi toda la red ibérica y a partes del suroeste de Francia, destaca como un incidente energético de primer orden en la memoria europea reciente. Aunque la respuesta, especialmente en Francia, fue rápida y eficaz, el incidente reveló vulnerabilidades estructurales a las que nuestros sistemas energéticos se enfrentarán cada vez más en los próximos años.

Como la mayoría de los sistemas europeos, la red española está mallada: se compone de zonas interconectadas que intercambian electricidad constantemente. Cuando se produce una perturbación en una de estas zonas, como la pérdida repentina de una unidad generadora o de una infraestructura importante, aparece un desequilibrio local entre la generación y la demanda, que hace que la frecuencia caiga inmediatamente por debajo de la referencia de 50 Hz.

Este fenómeno, aunque bien entendido en teoría, adquiere una nueva dimensión en un sistema en el que los recursos solares y eólicos están ampliamente desplegados y geográficamente distribuidos. En un sistema de este tipo, el comportamiento de los inversores se vuelve crítico para la estabilidad de la red local. Cuando la frecuencia cae bruscamente en una zona determinada, estos generadores digitales podrían ayudar a sostener la red, si se les permitiera permanecer conectados.

Sin embargo, según el actual código de red europeo, estas instalaciones deben desconectarse automáticamente cuando la frecuencia cae por debajo del umbral de 48 Hz. Este mecanismo de protección, heredado de un paradigma de red basado en la inercia rotacional, priva al sistema de una valiosa energía precisamente cuando más se necesita. Esta retirada prematura agrava el desequilibrio local, acelera la caída de frecuencia y puede desencadenar una cascada de nuevas desconexiones en las zonas vecinas. De este modo, por efecto dominó, un suceso aislado se convierte en un colapso generalizado, como un castillo de naipes que cae pieza a pieza.

Por el contrario, Francia demostró una notable resistencia. Sus interconexiones transfronterizas ayudaron a absorber la sacudida inicial, mientras que las protecciones automatizadas aislaron parte del suroeste para contener la propagación. Gracias a esta arquitectura de sistemas y a la rápida intervención de la RTE (la red de transmisión de electricidad francesa), la situación se estabilizó en cuestión de minutos.

Esta capacidad de recuperación se basa en varias características clave: una fuerte inercia estructural, en gran parte gracias al parque nuclear, que amortigua naturalmente las fluctuaciones de frecuencia; una distribución más equilibrada de los activos de generación en todo el territorio; suficientes reservas rotatorias para responder inmediatamente a las pérdidas de energía; y, por último, interconexiones sólidas con los países vecinos que permiten compartir recursos regionales en tiempo real.

Es importante subrayar que esta inercia nuclear no frena la transición energética, sino que la facilita. Constituye una valiosa base técnica que permite a Francia integrar volúmenes crecientes de electricidad renovable manteniendo la estabilidad del sistema. Esta complementariedad estructural entre la energía nuclear y las renovables, lejos de ser contradictoria, podría servir de modelo europeo para una transición segura y bien gestionada.

Más que un hecho aislado, el apagón debe entenderse como una débil señal de un cambio de paradigma: la transición de un sistema basado en la previsibilidad, la centralización y la inercia mecánica a otro cada vez más distribuido, dinámico y sensible a las condiciones locales.

Un acontecimiento así invita a dos interpretaciones. Una es una lectura nerviosa, que lo ve como un fallo técnico más. La otra es más lúcida: revela lo mucho que nos queda por hacer para adaptar nuestras redes a las realidades de la transición energética. Nuestra arquitectura de red actual se diseñó para un mundo de generación centralizada, lineal y predecible. Pero ahora vivimos en un mundo eléctrico cada vez más distribuido, adaptable y digital. No nos enfrentamos a un fallo que haya que arreglar, sino a un modelo que hay que rediseñar a fondo.

En este contexto, culpar a las renovables del apagón de España es como culpar al termómetro de la fiebre. La desconexión automática de las unidades de generación cuando se superan los umbrales críticos de frecuencia no es un defecto inherente a las renovables, sino el resultado de protocolos de seguridad desarrollados para un sistema dominado por la inercia. Esta norma, que se aplica a todos los tipos de generación, incluida la nuclear, está diseñada para proteger los equipos de desviaciones extremas de frecuencia. Pero en una red cada vez más alimentada por fuentes electrónicas, como los inversores solares y eólicos, esta lógica puede resultar contraproducente, privando al sistema de capacidad precisamente cuando más se necesita.

A medida que se generalicen las energías renovables, se situarán cada vez más cerca del origen de los desequilibrios de la red, no como fuente de fragilidad, sino como reserva de flexibilidad. Es decir, si les permitimos permanecer en línea, contribuir al mantenimiento de la frecuencia y ayudar a estabilizar el sistema. Sin embargo, hoy en día, estos generadores digitales siguen viéndose obligados a desconectarse cuando podrían actuar como amortiguadores. El problema no es su naturaleza, sino nuestra incapacidad para integrarlos como recursos activos para la fiabilidad de la red. Es hora de que gobernemos tecnologías del siglo XXI con sistemas de control del siglo XXI.

No es un problema español. Toda Europa se enfrenta ahora a un reto similar al que superó en telecomunicaciones hace tres décadas. Al inventar el GSM (organización de operadores móviles), Europa consiguió convertir un mosaico de sistemas nacionales en un motor de innovación mundial. Hoy, con sus diversas combinaciones energéticas, perfiles de consumo y limitaciones geográficas, Europa tiene de nuevo una oportunidad única: reinventar sus redes eléctricas como reinventó la comunicación móvil: de forma inteligente, colaborativa y resistente.

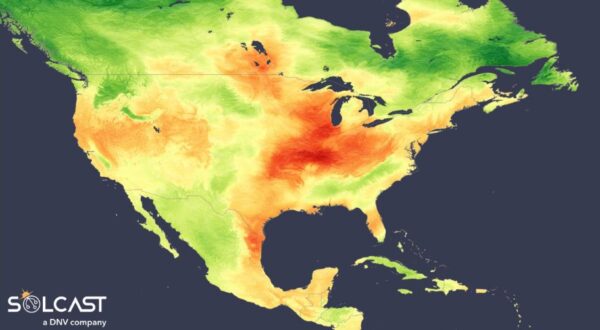

La energía solar se impondrá no por ideología, sino por eficiencia. Es gratuita, universal y abundante. Los sistemas de conversión son cada año más asequibles, eficaces y accesibles. Su despliegue es sencillo, descentralizado y escalable. Al igual que en el sector de las telecomunicaciones, algunos países pasarán directamente a las arquitecturas de red distribuida y evitarán por completo el modelo centralizado.

La experiencia de Pakistán en 2024 es instructiva. Enfrentado a una red frágil, apagones diarios y precios de la electricidad por las nubes, el país experimentó un movimiento popular hacia la adopción de la energía solar. En pocos meses se importaron 17 GW de paneles y se equiparon millones de tejados. La energía solar no causó el colapso de la red, sino que fue la respuesta. Lo que Pakistán hace por urgencia, otros lo harán por decisión estratégica.

El incidente del 28 de abril no será el primero ni el último. Es una de las muchas señales de que el sistema está cambiando. La penetración de las energías renovables está alcanzando niveles históricos. Las condiciones meteorológicas son cada vez más impredecibles. Y en esta transición, cada perturbación ofrece una oportunidad para aprender. Si Europa puede haberse perdido el primer salto industrial de la revolución energética, no puede permitirse perderse el siguiente: la gobernanza, la arquitectura y el control inteligente de las redes del mañana.

No debemos temer al futuro. Estas rupturas no son amenazas, son promesas. Nos obligan a innovar, a repensar, a construir de otra manera. La energía solar, como la luz que capta, ilumina el camino a seguir. La única pregunta es: ¿sabremos colocar los espejos?

Autor: Xavier Daval, consejero delegado de kiloWattsol, presidente de la Comisión Solar de la Asociación Francesa de Energías Renovables (SER) y Director de la Junta Directiva del Global Solar Council (GSC).

Imagen: SER-Soler

The views and opinions expressed in this article are the author’s own, and do not necessarily reflect those held by pv magazine.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.

Al enviar este formulario, usted acepta que pv magazine utilice sus datos con el fin de publicar su comentario.

Sus datos personales solo se divulgarán o transmitirán a terceros para evitar el filtrado de spam o si es necesario para el mantenimiento técnico del sitio web. Cualquier otra transferencia a terceros no tendrá lugar a menos que esté justificada sobre la base de las regulaciones de protección de datos aplicables o si pv magazine está legalmente obligado a hacerlo.

Puede revocar este consentimiento en cualquier momento con efecto para el futuro, en cuyo caso sus datos personales se eliminarán inmediatamente. De lo contrario, sus datos serán eliminados cuando pv magazine haya procesado su solicitud o si se ha cumplido el propósito del almacenamiento de datos.

Puede encontrar más información sobre privacidad de datos en nuestra Política de protección de datos.